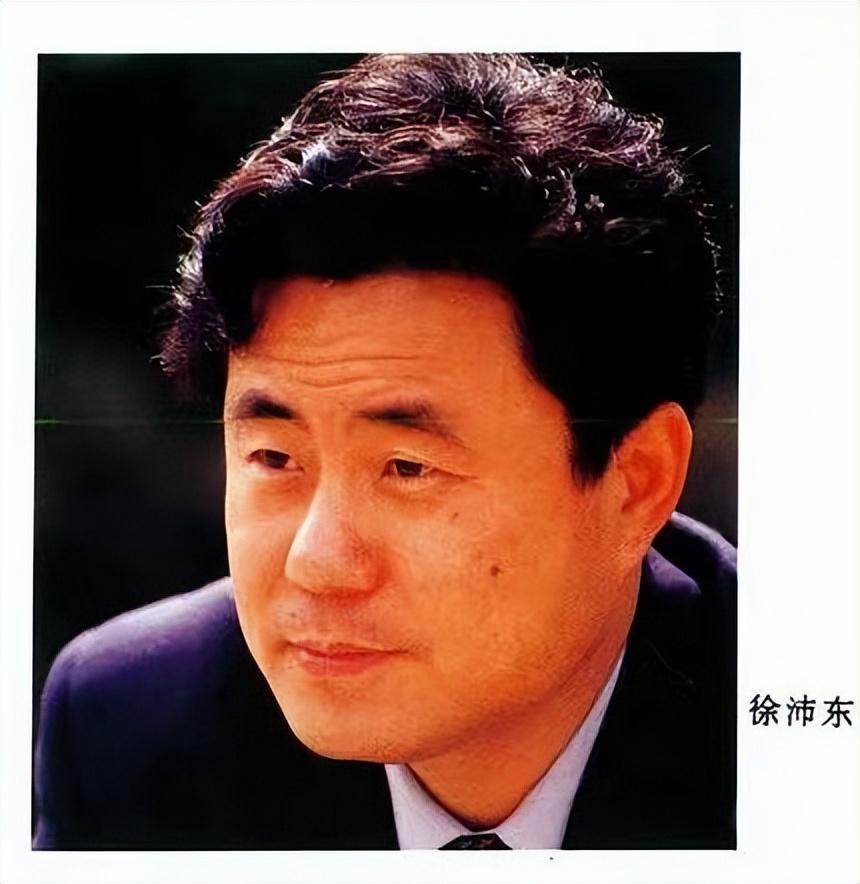

作曲家徐沛东:与初恋携手41年,为岳父和小姨做媒,一家人很幸福

著名作曲家徐沛东与妻子崔静结婚几十年里感情如一日。

二人在成就一段爱情佳话的同时,也成为彼此生活中最默契的伴侣。

对于妻子情绪上细微的变化,徐沛东总能第一时间捕捉到。

崔静在母亲去世后的很长一段时间里,一直都心怀悲伤。

眼见着妻子崔静总是闷闷不乐,徐沛东看在眼里,急在心里。

一次,徐沛东陪着妻子去看望岳父。

看着冷冷清清的家和孤孤单单的岳父,徐沛东似乎明白了妻子难过的原因。

徐沛东知道,虽然他和妻子经常去看望岳父,

但毕竟他们还有自己的小家要照顾,工作又时常脱不开身。

还是应该找一个知冷知热的人陪在岳父身边,

既能在生活中相互照料,也能在精神上相互慰藉。

回到家,徐沛东就和妻子提出:“咱们给岳父找个老伴儿吧!”

丈夫的话似乎说到了崔静的心里,她想了想,然后跟徐沛东说:

“其实我觉得我小姨倒是个合适的人选,她人好,

现在也是一个人,让她和我爸一起生活我也放心。”

徐沛东很支持妻子的想法,倒是妻子很快就“反悔”了。

毕竟她的父亲和小姨之前是姐夫和小姨子的关系。

这样结成夫妻,外人免不了要议论。

为难之时,徐沛东劝妻子说:

“只要两位老人合得来,管别人怎么议论。”

“外人想说什么就说什么去,老人有个幸福的晚年比什么都重要。”

在徐沛东的“力挺”下,岳父的再婚问题得以圆满解决。

妻子的一块“心病”也就这样消失了。

而这样无条件地彼此支持,也正是徐沛东夫妻几十年婚姻生活的写照。

自学成为“二指挥”

徐沛东1954年出生在大连市。

他的家庭平凡而普通,并没有给他任何文艺方面的遗传或熏陶。

用徐沛东自己的话说就是:

“我的家庭,往上查三代,坟地里从没有冒过一缕文化烟,更谈不上有搞文艺的。”

但偏巧就是与文艺无缘的家庭,生出了徐沛东这样一个精通音律、善于书画的文艺全才。

据徐沛东回忆,他幼年对艺术的“初印象”与他的父亲有着密不可分的关系。

徐沛东的父亲是个“戏痴”。

他特别喜欢听京剧,绝不放过任何听戏的机会。

一次,父亲带着徐沛东坐船回大连,在码头看到旁边的剧场正好有演出。

于是,徐沛东父亲先买了两张戏票,打算听完戏再坐船。

然而,买票时,徐沛东的父亲却被小偷盯上了。

他衣兜里的钱和粮票都被偷了去。

徐沛东虽小,但也知道钱和粮票对家里的生计有多重要,所以当时就急出了眼泪。

但他的父亲却似乎并未受到任何影响,反而捏着两张戏票,高兴地带着徐沛东去听戏。

坐在剧场里,徐沛东心不在焉,满脑子想的都是丢钱的事。

可他转头看向父亲,父亲却正专心致志地听着戏。

表情只是随着戏里的情节变化,完全没有受到丢钱的影响。

看着父亲陶醉的侧脸,徐沛东第一次对艺术的魅力有了懵懂的认知。

他幼小的心灵也深深地埋下了艺术的种子。

很快,这颗种子便在天赋和兴趣的催化下悄然生长。

12岁时,徐沛东跟着周围的一群哥哥姐姐进了宣传队。

在队里,徐沛东碰到什么乐器都要自己摸索一番。

在这期间,徐沛东自学了不少乐器,二胡、竹板、定音鼓都能来上两下。

那时,徐沛东家附近有位下乡知青正好会拉大提琴,徐沛东便又跟着学起了大提琴。

师傅领进门,修行靠个人。

由于知青老师没有那么多空闲时间指点徐沛东练琴。

徐沛东入了门儿之后,便开始了艰苦的自学之路。

他借来老师的乐谱,在空白本子上一个音符一个音符地抄谱子,然后没日没夜地刻苦练习。

回忆那段青葱时光,徐沛东对自己的飞速进步感到骄傲。

那时,为了方便练琴,徐沛东经常不回家,就住在了剧场后台。

没日没夜地练了几个月,徐沛东就把当时排练的交响乐中最难的部分“拿下”了。

排练时,演奏到最难的部分,其他大提琴全部“掉线”,

反而只有年纪最小的徐沛东能流畅地演奏完整曲。

凭借着过人的天赋和能力,自学成才的徐沛东在16岁那年就考入了福州军区歌舞团,

并且一进团就担任了首席大提琴师。

进入部队,从小在北方生活的徐沛东很难适应南方盛夏的天气。

艰苦的新兵训练中,徐沛东很快就被热出了满身的痱子。

徐沛东为了让自己舒服点,就用热水打湿毛巾敷在痱子多的地方。

但到了晚上,热敷过的地方便红肿起来,甚至还化脓流出黄水。

第二天训练时再一出汗,伤口便更加疼痛难耐。

但即使身体如此不适,徐沛东还是咬着牙高质量地完成了所有的新兵训练。

不仅领导赞赏,同来的新兵也全都服他。

靠着不服输的劲头,在那一批新兵中,无论入团、入党还是提干,徐沛东都是第一个。

新兵训练抢第一,专业演奏更是不遑多让。

凭借着刻苦的钻研精神、过硬的基本功和专业的音乐素养,

徐沛东令乐团的同事都颇为信服。

在徐沛东看来,好的乐手关心的永远是别人,要尽力把自己的声部融入到别人的声部中。

在演奏中,徐沛东不仅拉好自己的琴,还时刻关注着其他乐手。

因此,他总能捕捉到合奏中的“不和谐”因素,并准确地指出是哪个乐器在哪个音上出了错。

后来,只要徐沛东一皱眉,乐团指挥就会停下来,等着徐沛东“指正”。

而徐沛东也由此多了一个响亮的外号“二指挥”。

骗来一个好媳妇

1976年,徐沛东考入中央音乐学院作曲系。

在“高手云集”的专业院校里,徐沛东仍然是最亮眼的存在。

他进校就当了班长,就连时任中国音协副主席的吴祖强都称赞徐沛东:

“乐队经验丰富,谱子写得非常流畅。”

几年后,成绩优异的徐沛东进入中央歌舞剧团实习。

在那里,徐沛东邂逅了一生的挚爱,也是他日后的妻子崔静。

那时,崔静不过19岁,但扬琴演奏得非常出色,已是郭兰英老师的伴奏。

演奏之余,崔静对作曲也有浓厚的兴趣,一有空便去请教徐沛东。

一来二去,徐沛东对这个勤奋好学、青春可人的小姑娘产生了好感。

短暂而美好的实习期结束后,徐沛东要回“老东家”福州军区歌舞团了。

临行前,徐沛东找到崔静表白,希望她能做自己的女朋友。

崔静羞涩地答应了下来。

一对刚确定恋爱关系的情侣就这样开始了异地恋。

优秀的年轻人身边总少不了仰慕者和追求者,徐沛东与崔静自然也是。

但二人靠着共同的兴趣与追求,让思念和牵挂跨过上千公里的阻隔,

最终让一段美好的爱情落地开花。

1981年,异地三年的徐沛东与崔静决定结婚。

正好崔静要到徐沛东老家演出,两人一合计,正好顺道把婚礼办了。

但婚礼前,崔静再抽不出时间去徐沛东的工作地福州领结婚证。

这可愁坏了徐沛东,思来想去,他突然灵机一动:干脆,我“借”个媳妇去领证。

那时,结婚证上还不贴照片,这让徐沛东的主意有了可操作的空间。

徐沛东找到相熟的同事,求他把前来探亲的媳妇“借”给自己。

对方答应后,徐沛东火速去领了证。

就这样,靠着“骗”来的结婚证,徐沛东拥有了一个情投意合的媳妇。

那年的7月29日,徐沛东和崔静终于在大连相聚。

徐沛东提前租好了大巴车,就等着接上崔静的同事们一起去父母家热热闹闹地办婚礼。

但大巴车临时“爽约”,无奈之下,徐沛东只能找来一辆大货车。

崔静的同事们也不嫌弃,一群人高高兴兴地坐上货车去了徐沛东父母家。

在亲友同事的见证下,一对有情人举行了朴素而简单的婚礼。

结婚后,徐沛东与妻子还是过着两地分居的生活。

熬过了三年异地恋的二人,婚后也继续在遥远的距离中努力守护着他们的爱情。

1985年,徐沛东转业,进入中国歌剧舞剧院。

在结束四年分居生活的同时,也和妻子成为了同事。

没多久,崔静怀孕了。

临近生产时,徐沛东工作还是很忙碌。

为了让丈夫专注于工作,崔静十分体谅和包容徐沛东。

当她感觉到自己即将临盆时,母亲想要打电话通知正在录音的徐沛东,崔静却拦住了。

等徐沛东终于完成录音赶到医院时,女儿已经出生了。

家庭生活美满,徐沛东的事业也日渐成功。

伴随着改革开放的脚步,欣欣向荣的社会面貌给了徐沛东源源不断的创作灵感。

在丰沛的作曲才能的推动下,徐沛东创作出大量优秀的音乐作品。

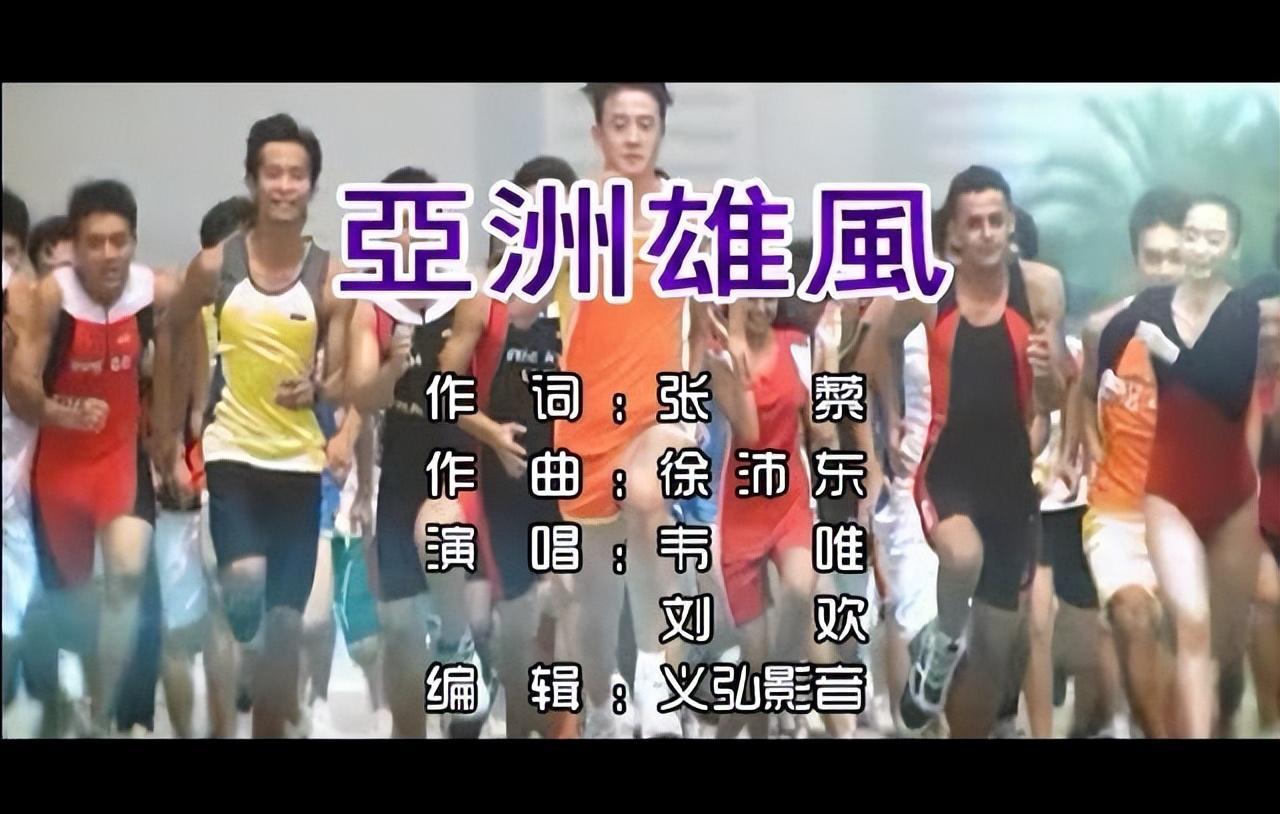

《我热恋的故乡》、《亚洲雄风》、《不能这样活》、《辣妹子》、《爱我中华》……

一首首脍炙人口的作品为徐沛东赢得了许多全国大奖。

同时,徐沛东也多次在重大演出活动中担任音乐总监,

并多次代表国家参加各类国际音乐节及文化交流活动。

每次有出差或出国演出的机会,徐沛东都会豪气地给妻子女儿买买买,自己却一件不买。

他说,妻子女儿收到礼物那一刹那的欣喜表情令他满足。

那是一种特殊的你中有我、我中有你的幸福感。

琴瑟和鸣

优质作品傍身的徐沛东一路走高。

从中国歌剧舞剧院的副院长到中国文联副主席;

再从享受国务院特殊津贴到全国政协委员。

一系列闪光的成绩使他成为中国文艺界“响当当”的人物,也成为公众熟知的名人。

与徐沛东相比,妻子崔静的成绩并没有那么令人瞩目。

渐渐地,周围也有了“崔静配不上徐沛东”的议论。

但徐沛东却丝毫不把这些话放在心上。

在他看来,妻子就是他琴瑟和鸣的知己,更是他事业上最忠实的良师益友。

崔静从小就学习扬琴,经常自己调琴的她练就了一副非常“灵”的耳朵。

徐沛东极其信任妻子的能力,他每一个作品的第一位听众都是妻子崔静。

而崔静也不遗余力地辅佐丈夫的事业。

只要有空,她就会陪着徐沛东进棚录音,给丈夫的作品当监制。

每一次,崔静都会以极其严格的态度和专业的音乐素养给徐沛东的作品把关。

在徐沛东的作品中,1990年亚运会会歌《亚洲雄风》是极具代表性的作品。

在当时的时代背景下,公众十分看重家门口举办的这次盛会。

因此,任何一个环节都必须精益求精。

为了录好这首歌,徐沛东在录音棚里付出了许多心血。

但等他满意时,妻子却还是不满意,认为还没有完成到最好的程度。

徐沛东不高兴,但拗不过妻子,只能一遍遍地重录。

等终于过了妻子这关时,徐沛东心里不痛快了,觉得妻子过于挑剔了。

但不久后,《亚洲雄风》迅速地火遍了大街小巷。

当徐沛东走在街头巷尾,听到自己的作品被广为传唱时,

他感到骄傲,也深深理解了妻子对自己事业的一片苦心。

除了当好徐沛东事业上的好帮手,崔静更是家里的贤内助。

结婚多年,崔静细心照料着家里的大小事情,让徐沛东既感暖心又感贴心。

其实,二人刚在北京团聚时,徐沛东也经常做饭。

他厨艺不错,有好几个拿手菜,时常在家给妻子露一手。

做了没多久,徐沛东就开始给妻子“传授”手艺。

等妻子也能把鱼香肉丝、宫爆鸡丁这些菜做得很地道时,徐沛东就当起了“甩手掌柜”。

回过味儿来的崔静也曾嗔怪地向徐沛东抱怨。

说他真是狡猾,教自己做饭就是为了自己不干活。

但抱怨归抱怨,崔静还是无怨无悔地承包了几乎全部的家务。

后来,崔静的厨艺越来越好,徐沛东的体重也随之上涨。

加上为了创作经常要冥思苦想,徐沛东开始出现脑供血不足的症状。

担心丈夫的身体,崔静四处求医问药,改换家里的饮食,还开始逼着徐沛东锻炼。

那时,他们家在9楼,在妻子的监督下,徐沛东不再坐电梯,每天都是爬楼梯回家。

除了照顾好徐沛东的日常起居和生活细节,崔静在大事上也毫不含糊。

年少时,徐沛东的家境十分普通。

为了养活几个孩子,徐沛东的父母过得并不容易,吃了不少的苦。

等徐沛东有了自己的小家后,他心里总是惦记着家乡的父母。

崔静看出丈夫的心思,曾主动提出把公公婆婆接到北京来。

但那时徐沛东父母身体还算硬朗,故土难离的他们婉拒了儿媳的好意。

后来,父母年纪越来越大,徐沛东更难放心,他开始盘算起接父母来北京的事。

为了让父母住得舒服踏实和自在,再加上家里的经济条件也改善了不少,

徐沛东更想给父母在北京安个家。

不过给父母买房绝不是接父母住几天那样的小事,心里没谱的徐沛东试探着和妻子开了口。

但没想到,妻子答应得分外痛快。

她告诉徐沛东,她早就有过这个想法,而且她想干脆一次性买两套。

一套给公公婆婆住,另一套给徐沛东的弟弟妹妹住。

他们夫妻俩平时工作忙,没那么多时间去贴身照顾二老。

把徐沛东弟弟妹妹也接来,既能更好地照顾老人,也能让大家庭团聚在一起。

妻子崔静“给力”又通情达理,丈夫徐沛东便回报以支持与脉脉深情。

岳母去世后,妻子崔静很长一段时间都走不出来。

徐沛东知道,妻子与母亲感情很深,至亲的离开必定让妻子难以释怀。

那段时间,徐沛东再忙都会抽出时间来陪伴妻子。

他尽力宽慰妻子,给妻子坚实的依靠。

在徐沛东的帮助下,崔静渐渐走出丧母之痛,但父亲的晚年生活又成为新的难题。

而此时徐沛东再次坚定地站在妻子一边。

他抛开世俗眼光,撮合了岳父与小姨的再婚。

而当崔静看到父亲被小姨照顾得很好,晚年生活幸福又平静时,

她悬着的一颗心终于安定下来。

如今,在妻子崔静的陪伴与照顾下,徐沛东仍然保持着旺盛的创作热情与精力。

2021年,受疫情的影响,徐沛东滞留在国外。

远离了国内的一切事务,徐沛东潜心创作。

他一口气写下30多首音乐,而这些音乐组成了大型音乐剧《红梅花开》。

该剧演出后,获得了极大的成功,引起了热烈的反响。

而此时,徐沛东已近古稀之年,他在音乐方面的突出能力与不懈追求不得不让人钦佩。

回顾徐沛东的艺术之路,天赋、勤奋、坚持都可以成为他成功的注脚。

但在徐沛东看来,没有妻子就没有他事业上的成功。

有共同的理想与兴趣,又有彼此无条件的支持与信任。

徐沛东与妻子共同搭建起婚姻最稳固的基石,然后携手相伴,走过相濡以沫的41年。

在人生纷繁的旅途中感受着最历久弥新的爱情。