负责接待外藩使者,提供翻译,唐朝中央政府的九卿之-鸿胪寺

导语

说起“寺”,很多人都会觉得这不是指的寺庙吗?出家人修行的地方,鸿胪寺不就是一个寺院吗?非也,其实在中国古代,“寺”指的是一个机构,国家的机构,“寺”,廷也,有法度者也。凡府廷所在皆谓之寺。“寺”其实就是古代的官署名称,在唐朝就有很多国家机构的名称带有寺字,比如:太常寺、光禄寺、卫尉寺、宗正寺、太仆寺、大理寺、司农寺、太府寺等九寺。

配图来自网络

说起这个鸿胪寺,很多人都没有听说过,远没有像大理寺那么有名,在去年有一部热播剧《庆余年》,剧情里面的南庆国就有鸿胪寺这个机构出现,我记得当时那个鸿胪寺少卿辛其物给人的印象深刻,几乎成了整部剧的搞笑担当,这部剧里面的鸿胪寺就是主要负责接待外国使臣,安排其在本国内的一切出访活动,其实严格来说,鸿胪寺的基本职能远没有这么简单。

配图来自网络

一、鸿胪寺的来历

关于“鸿胪”官名的含义,《通典》卷二十六《职官八·鸿胪卿》中记载了关于“鸿胪”二字的解释:“郊庙行礼赞导九宾。鸿,声也;胪,传也。所以传声赞导,故曰鸿胪。”这个说法突出了"鸿胪”取名和它作为外事机构的关系。

“鸿胪”作为外事机构最早可以追溯到周代,只是当时的名称并不叫“鸿胪”,而是叫“行人”,到了秦代,改称为“典客”,汉武帝时期开始称为“鸿胪”,此后经过魏晋时期的不断发展演变,外事机构这一功能越来越成熟,进入唐代以后,曾经也改过名称为“司宾寺”,直到神龙元年,才正式定为“鸿胪寺”。

配图来自网络

鸿胪寺是唐朝政府处理一切外交和民族事务的常设机构,它虽然级别不高,但发挥的作用却不可小觑,鸿胪寺的工作范围广而且琐碎,工作的细致程度和复杂性是其他部门难以比拟的,也是唐朝政府对外关系的窗口。

配图来自网络

二、唐代鸿胪寺的组织结构

1、人事编制

鸿胪寺常设官员:设卿一人,“掌宾客、凶仪之事及州诸蕃”,从三品上;设少卿二人,“领典额、司仪二署”,从四品上;设丞一人,从六品上。因为鸿胪寺官员的一举一动、一言一行都代表着大唐王朝的国威和颜面,以及大唐的外交政策,因此能够担任鸿胪寺官员的人都需要符合一定的身份和条件,需要有较高的业务素质和外交才能才可以胜任。

配图来自网络

2、常设机构

鸿胪寺下设典客署、司仪署两个常设机构,后来增补礼宾院:

a、典客署

主要负责“蕃客辞见、宴接、送客”,在编人员四十二人,即令一人,从七品上;丞三人,从八品下;常客十五人,正九品上;典客十三人,史八人,掌固二人。

配图来自网络

b、司仪署

主要负责“掌凶事仪式及丧葬之事”,在编人员约一百一十人,即令一人,正八品下;丞一人,正九品下;司仪六人,府二人,史四人,常设十八人,斋郎三十三人,常固四人,幕士六十人。

c、礼宾院

礼宾院之前是一个独立机构,并不隶属于鸿胪寺,是鸿胪寺后来增设的一个特别机构,主要用来招待宴请外藩使团。

配图来自网络

三、唐代鸿胪寺的主要职能

1、负责接待外藩使者

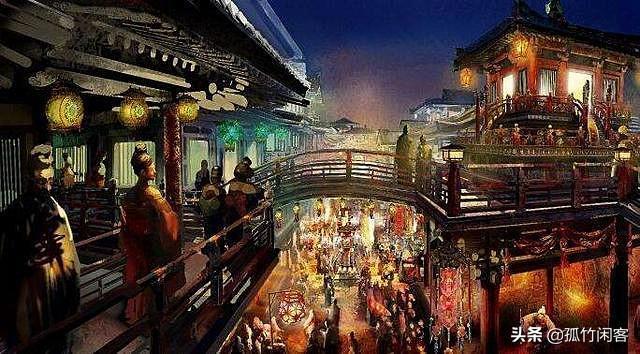

唐朝采取开明、开放的外交政策,用宽广的胸怀平等对待各个民族和国家,这样一来,周边的少数民族政权和国家纷纷主动向唐朝示好,内地与少数民族地区以及周边诸蕃国的交流日益频繁,随之而来的是诸蕃国的使者、商人、学者、传教士纷纷涌入内地,中原一带和东部沿海地区的很多城市都有他们的身影,为了表示唐朝政府的热情好客,做好接待蕃客的工作便成为了鸿胪寺的重中之重。

配图来自网络

在这些众多的蕃客当中,周边诸蕃国的使者属于重点接待对象,因为他们代表一个国家出使大唐,肩负着朝贡、和亲、求请、贸易、献捷等重任,他们们到达唐王朝以后的各类活动都要由鸿胪寺来负责安排。

2、为外蕃提供食宿服务

鸿胪寺有专门接待外藩使者和各类蕃客的馆舍,就如同我们今天北京的钓鱼台国宾馆,鸿胪寺所属馆舍建筑规模很大,一次可同时容纳数十或数百人。由于周边各少数民族和诸蕃国派往唐朝的使团次数和规模不断加大,鸿胪寺的接待率非常高,其中来自日本的“遣唐使”就有十三批之多;朝鲜的使团有八十九次之多,平均每两年就派一次,多的时候甚至一年派出过两次。

配图来自网络

除了使团之外,还有大量的个体蕃客,他们的食宿问题,鸿胪寺不负责解决,因为在唐代各大城市都有众多的“邸店”,这些蕃客的食宿问题一般都在“邸店”内解决了,除了可以解决食宿问题,还能帮助他们存放货物,喂养马匹和骆驼。

配图来自网络

3、代表国家接受贡品和回赠

远道而来的诸国蕃客,尤其是朝贡使者,往往会携带本国的物品作为上贡之物以表示诚意,这些贡品必须先呈报给鸿胪寺,鸿胪寺在接收这些物品以后,先进行验收、估价,然后再上交给中央,估价的意义在于,等诸藩国使者返回之时,鸿胪寺再根据贵方所献物品的价值,代表唐政府回赠相当价值的物品。

配图来自网络

在国家遇到大赦、朝贺、节日、籍田等重大活动时,鸿胪寺还要为诸蕃使者赐一定数量的钱物,据《唐大诏令集》中长庆元年九月敕记载:“蕃客等使,皆远申朝聘,节于重阳,宜共赏钱二百贯,以充宴尝。”,记载的就是蕃客远道而来,正赶上重阳节,故每位蕃客赏钱二百贯,并设宴款待。这种行为本身象征性意义更大些,钱财虽然不多,但却体现了唐王朝的热情好客,给远道而来的异乡人一种温暖。

配图来自网络

4、转呈使者文书并安排觐见皇帝

这些蕃客或使者到达都城长安后,往往会要求觐见唐朝皇帝,递交本国国王送呈的文书,所有这些外交文书的呈递和觐见皇帝的时间安排均由鸿胪寺来完成,据《新唐书·百官志三》记载:“蕃客奏事,具至日月及奏之宜,方别为状,月一奏,为簿,以副藏鸿胪。”

配图来自网络

5、报请朝廷为外蕃绶官

唐代众多的蕃客,有很多有功于唐王朝或本人有特殊才能,因此受到朝廷的特别优待,准许他们在中央政府或地方政府做官,其官位级别的高低,首先由鸿胪寺提出初步意见,再上报朝廷,最后被正式授予,在这些蕃客官员当中,包括众多的少数民族成员,比如:回鹘、渤海、新罗、南诏、契丹、室韦、突厥、大食等几十个民族,我们因此可以说,唐朝是历史上少有的多民族融合的朝代之一。

配图来自网络

关于蕃客绶官一事,有《全唐书》记载:“诉绶官不当书云,仆罗至此,为不解汉法,鸿胪寺不委蕃望大小,有不比类流例,高下悬殊,即奏拟绶官。……神龙元年,蒙恩敕绶左领军卫翎府中郎将,至今一十四年,久被沦屈,不蒙准例授职,不胜苦屈之甚。”

配图来自网络

6、为诸蕃使提供途中钱粮

诸蕃使者来唐和离唐途中的钱粮供应,全部由鸿胪寺负责提供,这是一项庞大的财政开支,供给标准先由鸿胪寺根据各藩国的路途距离制定,在报请中央政府批准,标准规定:南天竺、北天竺、波斯、大食等国使者,给六个月的钱粮;尸利佛誓、真腊、诃陵等国使者给五个月钱粮;林邑国给三个月的钱粮。

配图来自网络

后来唐政府又做了若干补充,据《唐会要》记载:“靺鞨、新罗、吐蕃先无里数,每遣使给赐,宜准七千里以上给付也。”

除了为外藩使者途中提供钱粮外,鸿胪寺还为在内地的两类蕃客提供日常钱粮,一类是,已经被唐朝中央政府绶官的蕃客,他们的供应标准按照官职大小供应,一但这些蕃客自己置办了田产,或者购买了私宅,鸿胪寺会马上停止供应钱粮。

配图来自网络

另一类被鸿胪寺提供钱粮的就是这些藩国在大唐的留学生,这些诸蕃国的官派留学生,一般都会到国子监所属的各学馆进行深造,他们在唐的所有费用均由鸿胪寺提供。这些在唐的留学生,人数最多的时候达到八千多人,他们来自高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃等诸国,场面可以说蔚为壮观。

配图来自网络

7、提供翻译服务

翻译人员出现的历史比较久远,有史料可查的历史可以追溯到周代,据《礼记注疏·王记》记载:“方之民,言语不通,嗜欲不同,达其志,通其欲,东方曰奇,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。”这里的“译”指的就是翻译。

在以后的各个朝代几乎都有翻译这个职位的设置,只不过在每个朝代的名称不一样而已,秦朝时期称为“九译令”,汉代以后称为“译官”,唐代称为“译语人”。由于唐代的综合国力强盛,疆域领土广袤,与外域的友好交往也日益频繁,因此,翻译在日常的外事接待中有不可替代的作用。

配图来自网络

a、迎接导引外藩宾客

当有外蕃使团来临时,译语人主要负责按照唐王朝的礼制迎接使团,向外使传达朝廷的抚慰,以及在适当的时候引领外蕃使者按照一定的礼节觐见皇帝,在会晤时负责同期翻译。

b、负责客馆接待

鸿胪寺设有专门接待外国蕃客的客馆,但由于语言不通会造成很多不便,因此上政府还要派译语人去客馆为这些远道而来的客人进行服务,解决因语言不通而造成的不便。据《唐会要》中记载:“鸿胪当司官吏以下,各施门籍出入,其译语掌客出入客馆者,于长官下状牒馆门,然后与监门相兼出入。”

配图来自网络

c、参加各种外事活动

外蕃使臣来到大唐,唐政府按照惯例都要举行一些外事活动以示欢迎,这其中可能会有宴会或体育、文艺等活动,在这种场合下,宾主双方需要一些语言上的交流,因此也需要译语人在场进行翻译。

配图来自网络

d、受命出使外蕃

为了与外藩进行友好和平相处,唐政府经常会派使节出访外藩,为了沟通上的便利,经常会带译语人同行。在特殊情况下,也会单独派译语人单独出访,执行一些外事任务,比如传唐王朝圣旨,或代表唐王朝去外蕃朝贺等,据《全唐书》记载:“黔中道朝贺州昆明继袭部落主嵯阿如、弟摄州刺史嵯阿蒲等。命舌人以通志意,委属国以厚宴享。”这里的舍人,指的就是译语人,这段说的就是译语人代表朝廷出使朝贺的事。

配图来自网络

结语

唐代鸿胪寺官员需要负责处理的外交事务十分繁杂,内容涉及到外交领域的各个方面,他们不仅要负责在国内接待外藩使者,还要参与外交政策的制定、决策,搜集蕃国情报,更要亲自出使蕃国,甚至参与到对外军事当中,这些活动使得鸿胪寺在唐代的政治、外交中具有举足轻重的作用,他们为大唐和周边多民族的交流和融合做出了突出的贡献。