我所知道的黄克功案

说明

有关“黄克功案”的文章,媒体及网上可谓汗牛充栋,但内容基本相同——只是在文字表述上略有不同。

笔者曾有幸听老前辈说过此案,与媒体及网上文章有所不同,特奉献给对那段历史关心或有兴趣的网友。

本文原发在笔者的公众号上,内容略有增加。

1937年10月5日,延安发生了一件令人震惊的杀人案!前来抗大学习的女知识青年刘茜被人枪杀后弃尸延河边。保卫人员侦查后,很快发现并逮捕嫌犯——时任抗大第三期某队队长的黄克功。由于杀人者是中共的中高级干部,而被害者则是投奔延安的知识青年,因此很快便在国内引起轩然大波——引起社会舆论的广泛关注。

根据相关的史料记载,其时的延安大致形成两种意见:一种认为身为老红军、老党员的黄克功,逼婚未成还残忍杀害革命同志,不杀不足以平民愤!另一种意见则认为黄克功虽然犯了死罪,但毕竟为革命流过血、立过功,当此民族危亡紧要关头之际,应允许他自己提出的要求——上前线参加敢死队战死沙场。

表面看,这两种意见似乎没有大的区别——都是死,只不过时间上有所不同而已。但时任中共中央政治局常委、新任刚组成的中共中央军事委员会书记的毛泽东,却在给陕甘宁边区法院院长雷经天的信中,义正词严地指出了两者本质上的不同:

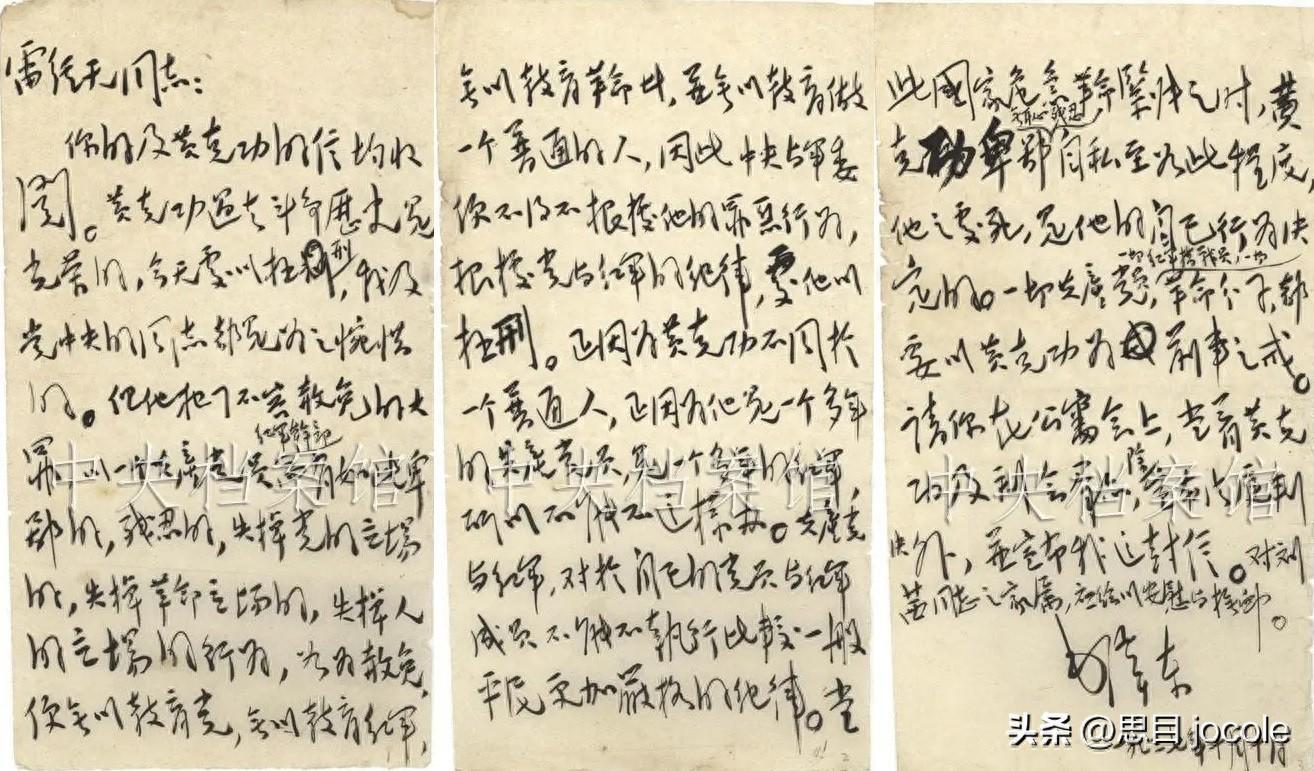

毛泽东给雷经天的信(取自网络)

“黄克功过去斗争是光荣的。今天处以极刑,我及党中央的同志是为之惋惜的。但他犯了不容赦免的大罪,以一个共产党员红军干部而有如此卑鄙的、残忍的,失掉党的立场的、失掉革命立场的、失掉人的立场的行为,如为赦免,便无以教育一个普通人。……。正因为黄克功不同于一个普通人,……,所以,不能不这样办。共产党与红军,对于自己的党员和红军成员,不能不执行比较一般平民更加严厉的纪律。……。一切共产党员,一切红军指导员,一切革命分子都要以黄克功为前车之鉴。”

1937年10月11日——距离刘茜被害近一周,陕甘宁边区政府及高等法院根据中共中央的指示,在陕北公学大操场召开了有数千人参加的公开审判大会,由陕甘宁边区高等法院院长雷经天担任刑庭审判长。经过法定的审判程序之后,审判长雷经天宣布判处黄克功死刑、立即执行的决定。随着黄克功被处决,此后讳莫如深,甚少被人提起。

笔者第一次听说有关黄克功杀人一案,记不清是1971年底还是72年初,部队开始传达批判林彪之际。某晚班里开会,团里下来蹲点的一位股长发言时,提到了当年发生在延安的黄克功杀人案,大家听后十分震惊!

退役后的1975年下半年,笔者临时被安排给患病住院的老红军陈目海陪床。某日,陈目海的一位红军时期老战友前来探视,大概多日不见又正值文革,两人说着说着就回忆起了往事。两人分手后见陈目海心情不错,笔者便趁势问他,是否知晓黄克功杀人案?陈目海先是眼睛一瞪,斥责笔者不要乱打听!当得知笔者是在部队听说的此事,这才大致简要地说了他所知晓的有关情况。

为了便于理解,先简要介绍一下,有关黄克功参加红军的历史。

有关黄克功案文章中的介绍,对他参加红军的经历说法不一:如有文章说他十六岁就来到井冈山革命根据地,并很快成为毛主席的通讯员;甚至还有文章称,他曾担任过毛泽东的秘书。但这些都缺乏相应的史料依据,其时领导身边的只配备勤务兵,通讯兵的主要职责是传达命令——通常归通讯排(班)领导。至于秘书一说更经不起推敲,其时前委的秘书为谭政,怎么可能委派十六岁的少年给主席当秘书呢!?

黄克功为江西南康人——即今日之赣州市的南康区。根据笔者查证,秋收起义部队上井冈山后到1929年之前,并无进入赣州附近地区发动群众及活动的记载。更不消说依据史料记载,黄克功参加的红军是平江起义余部,是1928年底由彭德怀率领上的井冈山。由此依据黄克功的年龄、籍贯和职务等推测,他参加红军的时间,大约应为1929年或1930年。

据三军团老战士陈目海回忆,长征途中打黄平后因胸部负重伤,被暂时收留在红三军团教导营司号排休养。1935年2月底二打娄山关,时任红十一团营教导员的黄克功负重伤,之后也被送到教导营养伤——当时在教导营养伤的主要为红三军团的团以上干部,由于缺少医护人员,平时主要由小司号员们照顾他们的起居。

陈目海伤愈后没有回到老部队,而是被分配到红十团二营四连任司号员。黄克功伤愈后先是被留在军团政治部,依据老红军袁林回忆,后回到红十一团任团宣传干事兼俱乐部主任。1936年6月红军东征后队伍扩大,陈目海被调到红四师司令部学员队负责训练新司号员。是年10月,黄克功升任红十一团政委,几乎与此同时,陈目海也被调到该团任司号长。可仅过去一个来月,陈目海就被调走——改任红十二团司号长。

之所以如此之快被调离,是因红十一团要提拔自己的司号长,并要求师里安排他为该团司号长,如此陈目海就只能调离。提起这个新提的司号长,陈目海颇有些忿忿不平!此人名叫何子东,1934年参加红军,不仅圆滑而且善于投机取巧、逢迎上级领导,后于1942年追随王凤鸣叛变投敌!因他是陈目海带出来的司号员,叛逃时又将连里的司号员一并带走,故时任115师教导二旅司号长的陈目海受到牵连。

陈目海调到红十二团时的团长为邓克明,1936年底被上级选调去红军大学第二期去学习,团长由杨国夫接任。黄克功也是在此时卸任红十一团政委,被选调进入红大第二期参加学习。1937年8月第二期学习结束后,大部分毕业的学员大都返回原部队,如邓克明回到红十二团改编的八路军第六八六团第三营接任营长,原营长杨国夫则被选调去抗大第三期学习。但黄克功并未返回第二营(原红十一团),具体原因不得而知。

据陈目海回顾,大概在平型关大捷之后的10月底——也许是11月上旬,突然传来黄克功出事的消息。大概因六八六团是由红三军团所部改编,而黄克功原本应回到二营接任教导员,故政治处专门就黄克功案向全团进行传达。

按照陈目海的讲述,部队传达黄克功案的大致过程为:

刘茜来到延安后,先是被临时安排到抗大(原红大)第二期参加学习,大约就在此时与黄克功相识。其时(中共)中央已出台“二五八团”的结婚政策——即年满二十五岁、八年党龄或军龄、团以上干部,黄克功刚好满足这个条件,故认识刘茜后,提出与其建立恋爱关系。但刘茜认为她自己还年轻,并说如果黄作战牺牲,岂不要守寡?!

为打消刘茜心中的疑虑,黄克功向上级提出留校的要求。时至8月,刘茜正式进入抗大第三期学习。其时,学生队的队长大都由部队来的老红军担任,但因黄克功与刘茜已建立了恋爱关系,因此按照规定两人不能在同一个队里。正是由于两人接触的时间减少,使本来就脆弱的关系更加不稳固——按照案发后上级的传达,刘茜一开始就不太愿意,只是碍于面子才没有一口回绝,这就是后来案发的主要原因。

那么,黄克功与刘茜到底是如何相识和交往的呢?由于上级在传达时不可能事无巨细,所以需要借助有关文章中的说法,结合文献资料进行分析和研究。

按照相关文章中的说法,黄克功一案的被害人刘茜原名董秋月,系山西定襄人,1921年出生,其祖上为山西富豪——也有文章称,其父为国民党军的旅长。刘茜在读中学期间接受了进步思想,并秘密加入了中国共产党。“七七事变”后,刘茜和几位同学在组织的护送下,千里跋涉来到了延安,随后进入抗大学习。

综合相关史料记载与做文章著述,关于黄克功与刘茜的相识与交往过程,大致有两种主要说法:一种是刘茜来到延安后被分配到了抗大第十五队进行学习,而当时担任刘茜大队长得刚好就是黄克功。另一种则说是黄克功因为表现出色,被任命为军政大学第三期第六队队长,负责教育年轻的学生成长。

笔者不得不说,上述这两种说法不仅含混不清,而且难以自圆其说。

依据确切的文献资料进行考证:1937年1月,红大更名为“中国抗日军事政治大学”,简称为“抗大”。20日,抗大二期正式开学——从这一期开始正式公开对外招生,共设四个大队十四个学员队。

第一、二大队为高级干部队,主要为来自红军的团、师、军干部和少量来自原东北军和西北军的爱国军人,内有张学良的弟弟张学诗(思)、张学明及杨虎城将军之子杨拯民等。第三大队为营、连干部队,下编三至八队,来自红军的连、营干部七百五十三人。第四大队为青年学生队,下编九至十四队,主要为青年学生,共六百零九人。

第四大队的学员大都来自国民党统治区,主要由北平、天津等地参加“一二九”抗日救亡运动的爱国青年学生组成——共由五百五十人,另将贺子珍、康克清等以及赴延安的女学生编为一个女生区队——共五十九人,加在一起共一千三百六十二人。

“为了适应抗战形势的发展,抗大没等二期同学毕业离校,第三期就于1937年8月1日正式开学了。三期开学以后,仍有不少新同学结队前来,学校决定随到随编队。”(注1)依据刘茜于“七七事变”后来到延安并进入抗大第二期学习这一事实推测,由于刘茜来时第二期已进入尾声所以又被编入第三期继续学习。而黄克功显然应该就是在第二期学习间,与刘茜相识并迅速建立恋爱关系。

“第三期共收学员一千三百七十二人,编为三个大队。一至六队为红军干部,大多是原四方面军的干部,共六百一十六人。……。七至九队为青年学生,共三百六十六人。另外还有一个训练老干部的军事队,一百一十二人,一个训练新干部的军事队一百一十人,一个游击训练队六十七人。”“一九三七年八月,毛泽东同志出席了三期同学举行的欢送二期毕业同学到前线去的大会,在讲话中,深刻分析了抗战形势,对毕业同学提出了要求,对新同学作了指示。”(注2)

依据以上史料以及时空不难推测,刘茜进抵延安的时间约在是年的7月下旬,此时抗大第二期学员已临近毕业。在此之前不久,恰好中央根据队伍的实际情况,开始实施“二八五团”的婚恋原则。于是一些符合规定的同志,便对身边中意的女同志,展开热烈的追求。

那么,黄克功与刘茜又是如何相识相知并建立恋爱关系的呢?

有文章称,刘茜是在听到黄克功的英勇事迹后,大胆给他写信表达自己的崇敬之情。也有文章称,是黄克功被刘茜的美丽所吸引,因此对她展开热烈追求。笔者以为,前一种说法很难经得起历史的推敲——其时的中国社会还比较封建,刘茜来自内地且是个只有十六岁的小姑娘。更何况其时延安的女同志非常之少,而且黄克功既非最优秀的亦不是最英俊的,所以黄克功主动追求刘茜才合乎其时的情理。

刘茜与黄克功(图片取自网络)

据老同志的回忆,学习结束时几乎所有人都要求回部队参战,被留下的大都是经过组织动员。结合陈目海上述回顾的上级传达,黄克功应该是与刘茜建立恋爱关系后,自己向上级领导提出申请被留下的。从时间上推断,即使刘茜刚一到延安就与黄克功相识,距离第二期学员毕业离校,满打满算也不会超过半个月。

不难想象,在如此短的时间内,两人的感情基础相当薄弱。之后根据学校的规定,两人不能在同一个队中,难免缺少交往的时间与空间。时至1937年10月5日,黄克功不顾两人刚相识两个来月,急于同刘茜成婚。于是晚饭后,黄克功约刘茜到延河边。见面后,黄克功再次提出结婚的要求,但依然遭到刘茜的拒绝,黄克功认为刘茜是欺骗他的感情,刘茜则不那么认为,两人越吵越凶,最终酿成悲剧!

关于两人从争吵发展到黄克功枪杀刘茜的过程,陈目海听到的上级传达与相关文章中的描述述略有所不同。陈目海听到的是两人激烈争吵后,黄说刘茜若是他手下的兵早就被枪毙了!被激怒的刘茜大小姐脾气上来了,就连声喊道你打你打!随后黄跑回去取配枪回来,刘茜大概并不相信黄敢开枪,因此继续与之争吵!

黄克功共开了两枪:第一枪打在刘茜身上,当时并没有死,躺在地上痛苦呻吟。如果黄此时住手并实施抢救,事情显然还有一定挽回的余地——至少不会被判死刑。但黄克功却一不做二不休,又残忍地朝头上打了一枪,致使刘茜彻底死亡!之后不仅没有向组织坦白,反而企图隐瞒,直到顶不住审讯才承认。

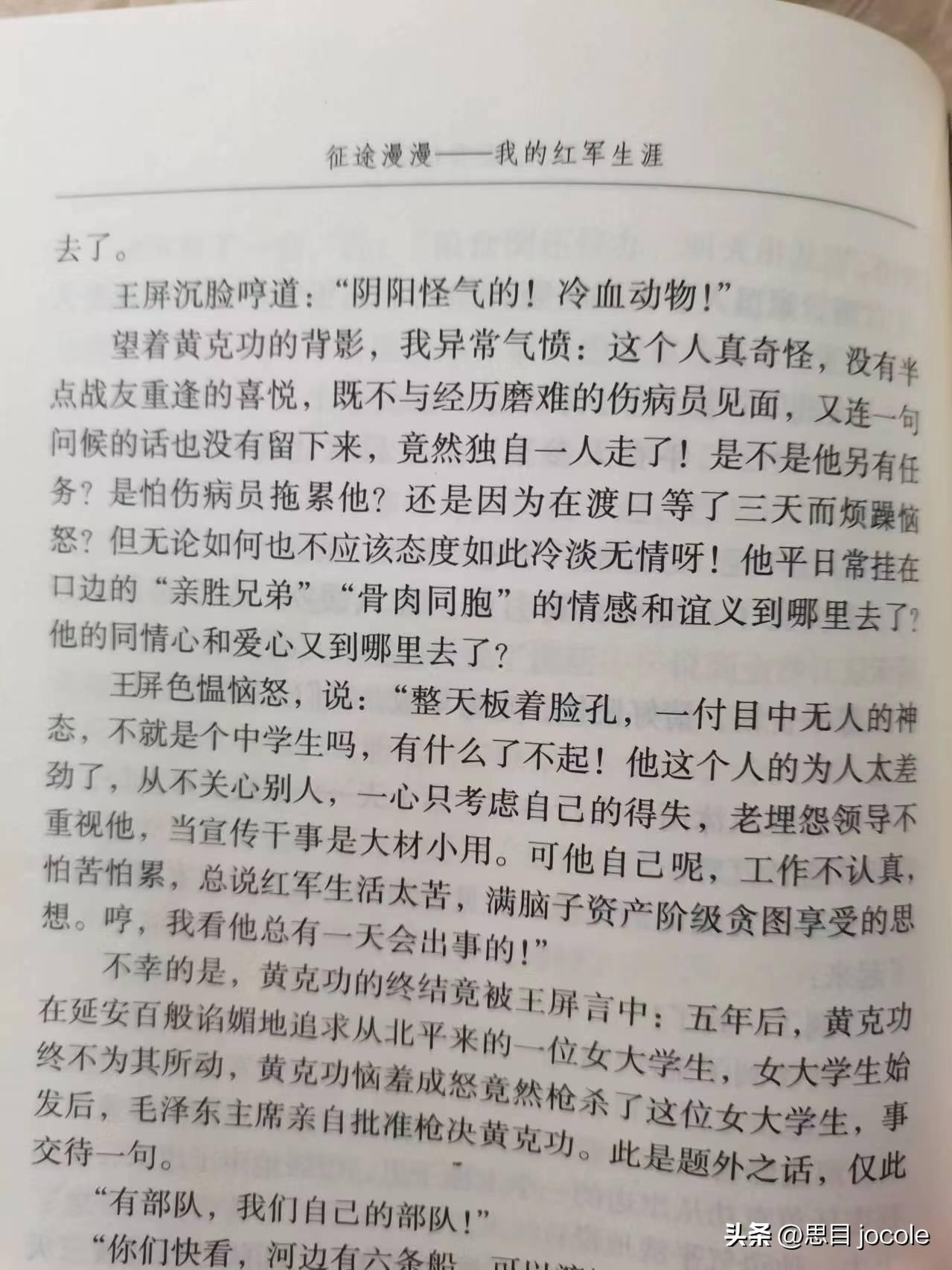

黄克功为何会走极端,绝大部分文章几无提及。笔者以为,这也许能从他的性格及为人瞧出端倪。据老红军袁林(59年任井冈山管理局第一任局长)回忆,1935年5月中央红军巧渡金沙江时,他与王屏(55年少将)在渡口与黄克功相逢。因其态度冷淡,王屏愠怒地说:“他这人的为人太差劲了,……,老埋怨领导不重视他,……。可他自己呢,工作不认真,怕苦怕累,总说红军生活太苦,满脑子资产阶级贪图享受的思想。哼,我看他总有一天会出事的!”(注3)

截取自袁林《回忆录》

刘茜被残忍杀害之后,不仅在边区引起轩然大波,而且在来延安参加抗战的知识分子及青年学生们的心中,感到极度的震惊和不解!如果边区政府不能尽快公平公正地处理,必将会对共产党八路军的形象产生非常恶劣的影响。1937年10月11日,距离刘茜被害仅仅过去不到一周时间,陕甘宁边区政府及高等法院在陕北公学大操场,召开了有数千人参加的公开审判大会。

依据史料记叙,黄克功在为自己辩解时,一是说刘茜欺骗革命军人;二是提出上前线参加敢死队,要求死在抗日战场上。当时任审判长的雷经天当庭宣读毛泽东的信后,黄克功表示服从不再作申辩,而不少与会的抗大男女学员们听后激动的落泪,随即黄克功被判处死刑并被立即押往刑场执行。

据说,枪决黄克功时共打了三枪:可能是执行的战士有些不忍心,第一枪打在左肩窝处。黄克功忍着痛说能不能打准点儿!结果第二枪还是没有击中要害,第三枪黄克功才被打死。执行完毕,黄的尸体被收殓并掩埋。

黄克功案件尘埃落定后,毛泽东并没有简单地就此作罢,而是深思远虑,专门到抗大作题为《革命与恋爱》的讲话,向革命军人及青年学生提出了婚恋中的三条原则:即革命的原则、不妨碍工作和学习的原则以及自愿的原则。

此后,这三条也成为党内、军内中高级干部婚恋中,必须要遵循的原则。

注释:

注1:1936年6月1日 抗日红军大学成立 – 太行英雄网

http://taihangsummit.com/1936%E5%B9%B46%E6%9C%881%E6%97%A5-%E6%8A%97%E6%97%A5%E7%BA%A2%E5%86%9B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%88%90%E7%AB%8B-2/

注2:陕西省文史资料数据库

https://www.sxlib.org.cn/dfzy/wszl/sxswszlsxg/wjwsl_5190/jyky_5192/201701/t20170122_608374.html

注3:见袁林《征途漫漫—我的红军生涯》,第208页。