佛山大学,来啦!

一路攀登向高峰,今朝终圆 " 大学梦 "。6 月 6 日,记者从佛山科学技术学院(以下简称佛科院)获悉,该校正式更名为佛山大学。在粤港澳大湾区建设纵深推进、广东聚焦高质量发展勠力前行、佛山产业和科技加快融合发展之际,更名 " 佛山大学 " 将为学校的发展注入新动能。

据悉,5 月 29 日,教育部发函广东省人民政府,同意佛山科学技术学院更名为佛山大学。《教育部关于同意佛山科学技术学院更名为佛山大学的函》指出:希望学校加大高层次人才引进力度,全面加强内涵建设,科学规划学科专业布局,加强师资队伍建设,不断提高教育质量、科研水平和办学效益,进一步办出特色、办出水平,重点培养高素质应用型人才,为广东经济建设和社会发展作出更大贡献。

破茧成蝶 从 " 学院 " 迈向 " 大学 "

资料显示,1958 年佛山师范学院、华南农学院佛山分院分别诞生。后来,佛山师范学院更名为佛山师范专科学校,华南农学院佛山分院先后更名为佛山兽医专科学校、佛山农牧高等专科学校。1986 年佛山大学在佛山师范专科学校的基础上建成,为专科层次。1995 年佛山大学与佛山农牧高等专科学校合并,组建为佛山科学技术学院,并升格为本科高校。

2013 年学校获批硕士学位授予单位,2015 年入选广东省首批高水平理工科大学建设高校,2017 年成为博士学位授予立项建设单位,2021 年升格广东省高水平大学(重点学科建设高校)。学校始终坚持服务国家战略需求和省市经济社会发展办学目标,秉承 " 根植产业、服务产业、引领产业 " 办学思路,牢牢把握粤港澳大湾区发展机遇,对接产业调整优化学科专业体系,聚焦产业引育高层次人才,围绕产业开展科学研究和成果转化,服务产业培养高水平应用型人才,成功探索出一条具有广东特色的高水平理工科应用型大学建设的路子。

2024 年学校位居软科大学排名全国第 219 位,2021-2023 年连续 3 年入选软科世界大学学术排名 1000 强;6 个学科进入 ESI 全球排名前 1% ……办学水平和综合实力不断攀升,实现质的飞跃。

服务地方 打造创新强引擎

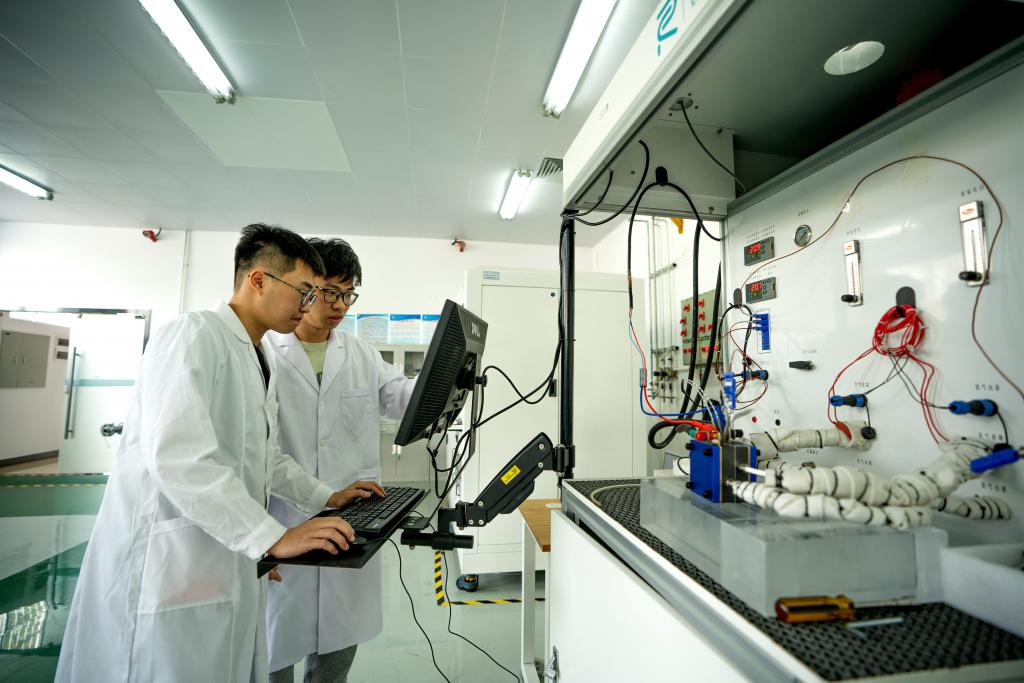

多年来,该校坚持以科技赋能佛山制造业当家,对接佛山战略性新兴产业、未来产业和传统产业的 " 数智化 " 转型,持续深入优化学科综合布局,构建起以学科群服务产业集群、专业链对接产业链的思路,打造 " 高校 + 高端科研院所 + 龙头企业 " 产学研合作模式,形成了 " 一园 N 院一中心 " 成果转化体系,为地方企业转型升级与技术创新提供了坚实的 " 大学力量 "。

该校与龙头企业、高端科研院所、政府机构等联合布局 13 个高端研究院、建成 50 多个省部级以上科研平台,充分服务企业攻关和产业升级。国家技术标准创新基地(氢能)研制出我国首台氢能大巴,并助推 2 万台规模的燃料电池电堆生产线运营,带动一批企业成功 " 绿色 " 转型;粤港澳微纳光电技术联合实验室攻关半导体芯片激光应力单步切割技术,填补相关领域技术空白;广东省食品智能制造重点实验室突破全谷物粉加工关键技术,荣获第二十四届中国专利优秀奖。

2018 年以来,学校共获得国家基金 278 项,国家重点研发计划项目 5 项,获得各级各类科技奖励 164 项,其中获得中国专利优秀奖 2 项;2022 年学校 7 个项目获广东省科技进步奖二等奖,获奖数量位列当年广东省科学技术奖高校排行榜第八位;2023 年以广东省排名第五的成绩进入中国发明创造百强高校。学校联手美的集团、兴发铝业、国星光电等龙头企业开展课题攻关累计实现科技成果转化 243 项,成功孵化高新技术企业 200 余家。

产教融合培养卓越创新人才

厚植沃土,久久为功。佛山大学围绕 " 培养具有家国情怀、进取品格、基础扎实、功夫到家的高水平应用型创新人才 " 的定位,积极探索培养高水平应用型创新人才的路子,大力实施 " 双学院制 " 本科人才培养模式和 " 高校 + 中心 + 企业示范点 " 的研究生培养新模式,构建了 " 贯通式 " 创新创业教育体系,激发出 " 产教融合、科教融汇 " 强大动能,构筑起粤港澳大湾区培养创新拔尖人才、造就卓越工程师高地。

近年来,学校依托特色培养模式,聚焦大湾区先进制造业关键核心技术问题和行业共性技术难题,组织 28 所高校、220 家佛山企业联培研究生 2126 名,帮助企业解决研发技术问题近 3000 个,并于 2022 年获批建设粤港澳大湾区(佛山)先进制造业国家卓越工程师创新研究院(全国首批 4 个 " 国家卓越工程师 " 创新研究院之一);与企业、行业共建 23 个产业学院,半导体光学工程产业学院入选教育部首批现代产业学院、2022 年度全国现代产业学院建设优秀案例,育人模式辐射省内外。学校先后获得国家级星创天地、高校中小企业创业就业实践基地、全国创新创业典型经验 50 强高校。

佛山大学相关负责人表示,今后学校将充分把握新一轮科技革命和产业变革带来的历史性机遇,加速科技创新和创新人才培养,扎实推进 " 冲补强 " 学科建设,持续优化学科布局,重点打造基础科学、先进制造、大健康三大学科群;建好建强粤港澳微纳光电技术联合实验室等重点实验室,促进高水平标志性科研成果产出;加强人才精准引育,筑好服务地方高质量发展的人才 " 蓄水池 ";加快 " 国家卓越工程师 " 创新研究院建设,深化产教融合协同育人;不断完善主动服务地方的长效机制,打造全链条技术研发与多层次全方位技术服务体系;加强与国(境)外高水平大学、科研机构的交流与合作,着力推进人才培养的国际化,朝着建设成为理工科优势突出、服务地方特色鲜明的高水平大学坚定前进。

文 | 记者 梁正杰 通讯员 陈蕾

图 | 学校提供