碑人天壤的《郑文公碑》

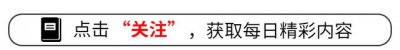

《郑文公碑》,全称《魏故中书令秘书监使持节督兖州诸军事安东将军兖州刺史南阳文公郑君之碑》,又名《郑羲碑》。刻于北魏宣武帝永平四年(公元511年),系崖刻,共有内容近同的上、下两碑。上碑在山东平度市天柱山,下碑在山东莱州市云峰山。下碑51行,每行23~29字,比上碑书写略晚,字亦较大,剥泐较少,因而比上碑更为著名。《郑文公碑(下碑)》肃穆庄重、气宇轩昂,自清代中叶以来即为著名书法家包世臣、叶昌炽、康有为等所推重,钟致帅甚至称之为“北碑之冠”。此碑为北魏光州刺史郑道昭书写,结字宽博舒展,笔力雄强圆劲,字体近楷书,并有篆隶意趣相附,为魏碑佳作之一。

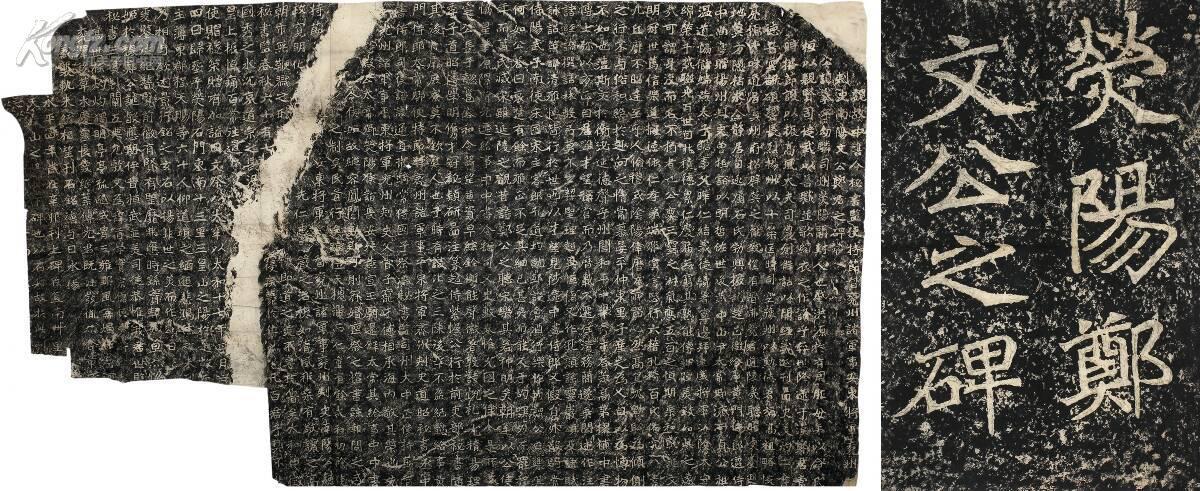

《郑文公碑》上下两碑,碑文大体相同。郑道昭先于天柱山刻出《郑文公之碑》(碑身由一块天然碑状石稍加琢磨而成,竖式,无碑额,属摩崖类刻石。)后,发现掖县云峰山之东的寒洞山石质较佳,又再重刻,正书额题“荧阳郑文公下碑”七字。为区别二碑,称天柱山之碑为“上碑”,云峰山为“下碑”。天柱山“上碑”,书风、内容与云峰山《郑文公下碑》相同,唯字数较少。字体略小于下碑,文字磨灭较甚。据方若《校碑随笔》载,碑文为20行,行50字,总计约1000字。下碑近年文物部门已筑亭保护。碑身高约3米,宽3米有余。字体较上碑略大,文字完好,几乎没有泐损。碑后有宋人秦岘等人于宋政和三年(1113)的观后题款4行23字。二碑碑额正书2行7字“荥阳郑文公之碑”。碑首题“魏故兖州刺史南阳文公郑君之碑”。无撰书人姓名,但其内容为郑道昭赞颂其父郑羲之文,而且字体与郑道昭在云峰、天柱等山题诗、题名的风格如出一手,所以一般学者均认为该碑是郑道昭所书。

碑文内容是记述郑羲的生平事迹。郑羲为郑道昭之父,久官光州(掖县、平度均其所属),死后归葬老家荧阳(河南荥阳)。其故吏程天赐等为纪念他的政绩,故有此刻。

郑道昭(455年—516年),字僖伯,自号中岳先生,北魏荥阳开封人,著名书法家,魏碑体鼻祖,曾任光州(今山东省莱州市)刺史。少而好学,博览群书。魏孝文帝时始为官,历任秘书郎、秘书丞兼中书侍郎、中书郎、通直散骑常侍、国子监祭酒、秘书监、荥阳邑中正,永平年间出任光州刺史兼平东将军。任职期间,政务宽厚,不滥用酷刑,以教化和培养人才为己任,很受百姓拥戴。生性闲适散逸,喜游山水,好为诗赋,尤工书法,光州各地题刻甚多,计有城南云峰山摩崖石刻大小20处,城东大基山15处,天柱山(今属平度)8处。《郑文公碑》为其代表作。

说起郑道昭为其父立碑还有一段故事。郑道昭是郑羲少子,岁数与孝文帝相仿。孝文帝在位时忙着迁都洛阳,又几次南征萧齐,道昭随行,诗文唱和,颇得孝文皇帝喜爱。但是对孝文帝对父亲的“文灵”谥号问题,郑道昭不敢提半个字。稍后孝文帝最小的弟弟元详被封为北海王,封地在今潍坊一带,郑道昭被元详任命为王府高官,到北海任职去了。孝文帝去世后,次子继位,元详作为皇叔,被新皇帝倚为栋梁。元详官居太尉,手中权力极大,难免不够谨慎,没过几年,就被皇帝不明不白地整死了。这期间郑道昭也被调回朝廷,任为秘书监(地位仅次于宰相)。这时父亲过世已经十多年了,自己已身居高位,郑道昭觉得,该给父亲立碑了。但苦于那个“灵”字之谥十分丑陋,立碑还不如不立。一想到那个“灵”字否定人的道德与治功的丑陋字眼儿,道昭心里就很不是滋味。联想到“晋灵公不君”、“汉灵帝无能”,魏晋之时何曾谥“谬丑”,贾充谥“荒公”,更是心如刀绞。而且当今皇上是孝文帝的亲儿子,不可能为了一个死去的臣子而改变先皇的评价,为父亲立碑的事,只好一拖再拖。

后来郑道昭被任命为光州刺史。光州治所在掖县,北临渤海,南多青山,山石适合用作碑石。孝文帝迁都洛阳以来,北国碑碣云起,青州、光州的石材一时十分畅销。郑道昭公事之余与朋友诗酒唱和,得意之作便请刻石高手镌于山涧石壁。他自己也擅长书法,写字结体宽博,笔力雄强,自己作诗自己书丹更是一件风雅之事,因此乐此不疲。一段时间下来,掖县一带的大山里,便留下大量的郑氏石刻。为父亲立碑的事一直萦绕在郑道昭的心间。一次他看到一尊新起的石碑字迹甚美,碑文上有死者的私谥。这事让他心头一喜。他想,父亲的官谥既然难以改易,难道就不能以私谥为父亲立碑吗?去掉父亲官谥中的“灵”字,只取“文”字作为私谥,这样既符合父亲一生的行迹,朝廷又奈何不了这“私谥”行为,不是两全其美吗?那时为官员立碑,碑文须经吏部审定,代表官方评价。郑道昭想,我为父亲立块私碑,就当他是个老百姓,这难道还需要吏部审查吗?

于是他为父亲撰写了碑文,找山石好的地方刻了一通。稍后他又发现一处更好的石头,索性重又刻了一通。于是在渤海之滨的大山里,就有了“山上”、“山下”这两通“郑文公碑”。你说这是官碑,可它回避了官谥;你说这是私碑,它却介绍了一位高官的生平。郑道昭终于找到了“打擦边球”的机会,回避了政策的约束。

郑道昭用“私谥”的办法回避了朝廷对父亲的“恶谥”,但却掩盖不了父亲郑羲贪浊的真相。后人纷纷谴责此碑对郑羲“谀词失实”!这两块回避了“灵”字的“郑文公碑”,让人们认识了境界同样不高的郑氏父子:郑羲贪浊,郑道昭取巧,都不是什么高尚人物。

此碑依石布字,洋洋洒洒,大度雍容。笔致凝重厚实,方笔见棱,圆笔敛锋,篆籀气息极浓。王三池先生《中国书法家篆刻鉴赏辞典》称其书给人以“魄力雄强,气象浑穆,笔法跳越,点画缓厚,意态奇逸,精神飞动,笔趣酣足,骨法洞达,结构天成,血肉丰满”十大美感。包世臣极赏此碑,赞其“有云鹤海鸥之态”。古今论书者尤为推崇郑道昭,可见其书审美价值非同一般。

《郑文公碑》集众体之长,有篆书的笔法,隶书的体势,行书的纵逸风姿,又有楷书的端庄。其用笔,既有篆法圆转形成的圆笔印象,又有隶法方折形成的方笔感受。方圆兼备,变化多端,雍容大雅。或以侧得妍,或以正取势,混合篆势、分韵、草情在一体,刚劲姿媚于一身,堪称不朽。

此碑雄浑凝重,为书家所重。如包世臣、龚自珍都将它同南碑之冠的《瘗鹤铭》相提并论。欧阳辅评此碑说:“笔势纵横而无莽野狞恶之习,下碑尤瘦健绝伦。”叶昌炽更谓“其笔力之健,可以刲犀兕,搏龙蛇,而游刃于虚,全以神运。唐初欧虞褚薛诸家,皆在笼罩之内,不独北朝第一,自有真书以来,一人而已”。又说:“余谓郑道昭,书中之圣也。”近人祝嘉先生的评价是:“其成就决不在王羲之之下,应奉为北方书圣,与王羲之并尊。”钟致帅《雪轩书品》中说“云峰魏碑,承汉隶之余韵,启唐楷之先声。不失为一代名作,无愧于千古佳品。”《郑文公碑》正是从隶书向楷书过渡时期,笔势尚有隶意,也出现了楷书笔法。清代包世臣谓此碑篆势、分韵、草情毕具,有“云鹤海鸥之态”,是魏碑书法艺术的代表作之一。包世臣说:“北碑体多旁出,郑文公字独真正,而篆势分韵草情毕具其中。布白本乙瑛,措画本石鼓,与草同源,故自署曰草篆。不言分者,体近易见也。”是“真文苑奇珍也”。而康有为在看过“郑文公碑”后说,如果谁没有见过此碑,就没有资格谈论书法。在清代,已成为“碑学”魏碑体不可多得的珍宝。如论南北两派之代表作,则是南梁《瘗鹤铭》、北魏《郑文公碑》,同是摩崖山书,风格相似,可谓南北双星。清人龚自珍诗云:“欲与此铭(指《瘗鹤铭》)分浩逸,北朝差许郑文公。”北派书写者多为庶人,书不具名,故书法史称北魏书法为民间书法,若以名而论,当推郑道昭父子为一时冠冕,被誉为“书中之圣”、北派王右军。康有为曾誉《郑文公》为“魏碑圆笔之极轨”。从拓本看,此碑的用笔确很浑圆,但看原石,实方笔居多。给人以圆笔感觉是因为它属摩崖。

萧散子 撰文